Publié le 11 novembre 2019

(c) Bruce Clarke, 2019.

Le 4 novembre 2019, au Palais de Justice de Bruxelles, s’est ouvert le 5e procès d’Assises suite au génocide contre les Tutsis du Rwanda en avril 1994 ; en cent jours, un million d’individus ont été assassinés.

Face à l’impunité et au négationnisme, les tribunaux jouent un rôle fondamental pour que la justice soit faite, la vérité établie et la mémoire ravivée.

Lors de chacun des procès, des parties civiles – parents et proches de personnes assassinées – redonnent vie et parole aux victimes, conseillées par leurs avocats. Les rescapés font fréquemment l’objet de menaces, surtout lorsqu’ils dénoncent les méfaits de leurs tortionnaires. Ils n’ont pas toujours les moyens de faire face aux frais de justice. Ils ont besoin d’aide.

C’est pourquoi s’est créé le Groupe de soutien aux Parties civiles.

Le Groupe de soutien aux Parties civiles tient ses sympathisants informés via une Page Facebook (@soutienpartiesciviles). Vous trouvez ici les chroniques du procès rédigées par Evelyne Guzy.

Et l’accusé fut interrogé…

Impressions de procès (1) – Jour 2 (matin)

Dans la grande salle du Palais de justice, régnait un silence attentif tandis que Sophie Leclerq, Présidente de la Cour d’Assises, interrogeait Fabien Neretse, notamment accusé de crime de génocide. Clarté, respect et fermeté, tel semble être le style de la Présidente, tandis qu’elle décortique les faits avec précision ou confronte l’accusé à d’autres versions que la sienne. Entre de telles mains, la sérénité des débats semble assurée.

Fabien Neretse répond avec calme aux questions qui lui sont posées, n’hésitant pas à ajouter tel ou tel détail. Nous avons face à nous un ancien fonctionnaire précis, soucieux de remplir sa mission avec rigueur. Un homme sûr de lui qui ne semble pas déstabilisé par le décorum de la cour et la gravité des accusations à son encontre.

J’essaye de me vider de tout savoir, de tout préjugé, pour écouter sa version des faits, me plonger dans son monde, son univers de pensée. Mon rôle n’est pas de le juger – heureusement, nous sommes en démocratie et les tribunaux nous déchargent de cette responsabilité. Je désire comprendre cependant comment il lit la situation qu’il a vécue au Rwanda avant et durant le génocide, comment il voit son rôle et son implication. Comment il se présente à nous.

Fabien Neretse se présente en innocent, sinon en victime. En membre contraint d’un Parti ingrat – le MRND, à l’époque au pouvoir – qui l’a lâché, lui le fonctionnaire zélé, pour le mettre sur une voie de garage avant, à sa demande, de lui rendre sa liberté professionnelle. En jeune entrepreneur d’une société de conseil qu’il venait de créer à l’époque, et qui mobilisait tout son temps, et toute son attention. Il n’aurait donc rien vu ni rien entendu de l’entreprise génocidaire qui se mettait en place à deux pas de chez lui, dans un stade, où se tenaient des meetings haineux.

Fabien Neretse se présente en père responsable de cinq enfants et d’un enfant adoptif, en voisin attentionné et respectueux des différences. Il vivait dans un quartier à quatre-vingt pour-cent Tutsi selon lui, en bonne entente avec les Sissi, notamment, même si ceux-ci – à son grand étonnement – ne semblent pas partager cette vision.

Fabien Neretse se présente en sauveur de Tutsi. N’est-il pas intervenu en faveur de sa voisine Colette Sissi – épouse de son « ami » Evariste qui avait fui – afin de faire tourner les affaires en son absence ? Ne risquait-il pas ainsi sa vie?

Cloîtré chez lui, il ne connaissait rien, dit-il, des projets de fuite de ses voisins tutsi – les Bucyana-Beckers, les Gakwaya et les Sissi – qui craignaient pour leur vie, deux jours après l’assassinat du président Habyarimana. Il nous raconte avec force précision cependant ce qu’il a entendu le jour de leur massacre. N’a-t-il pas veillé ensuite à leur offrir une sépulture digne, eux qui furent cruellement tués par des miliciens qui voulaient se venger des exactions du FPR – le parti Tutsi ? (Une seule fois selon moi, et incidemment, il citera le nom de la milice des Interahamwe, le groupe paramilitaire hutu, à la solde du parti au pouvoir, responsable de nombreux crimes et exactions.)

Fabien Neretse nous raconte aussi comment il a recueilli et nourri, après le massacre de dix de ses voisins, des survivants cachés dans le plafond de la maison des Bucyana-Beckers. Et comment il a permis à d’autres Tutsi de fuir avec lui vers sa ville d’origine, Mataba, malgré les difficultés du périple.

L’homme donne de lui-même une image de courage et d’innocence. Mais qu’en est-il réellement ? Que révèlent les faits retenus par l’histoire ou découverts par les enquêteurs ? Et qu’en disent les témoins et parties civiles ?

Et si la vérité de Neretse était tissée du déni qui afflige une seconde mort aux innocents ? Une vérité alternative, au service d’une pseudo-réalité ?

Ce sera aux jurés d’en décider…

Des frères ennemis, comme en miroir ?

Témoignage de Johan Swinnen, ex-Ambassadeur de Belgique au Rwanda

Impressions de procès (2) – Jour 3 (après-midi)

C’est un « témoin de contexte », assurément de qualité qui se présente à nous ce 12 novembre 2019, jouissant de l’aura de celui qui était présent au moment des événements, mieux, de celui qui nous représentait auprès des autorités rwandaises à l’époque du génocide. Johan Swinnen, 73 ans, était l’Ambassadeur de Belgique au Rwanda du 15 août 1990 au 12 avril 1994. Il a été « évacué de force » alors qu’il restait encore des Belges sur place : lui-même était menacé de mort, quelques collaborateurs ont pris le relai.

Aujourd’hui, Swinnen recherche, dit-il, la vérité et l’objectivité.

Je vais m’efforcer de vous le décrire, emplie de ma propre expérience et de ma propre vision du monde. Celle d’une descendante de réfugiés polonais, accueillis à grand peine durant la Grande Dépression. Celle d’une fille d’enfants cachés pendant la Shoah, jugés indésirables parce qu’ils étaient Juifs. Celle d’une petite-fille de résistant qui a vu toute sa famille décimée. Celle d’une amie de femmes qui ont vécu le génocide dans leur chair, ces dames d’Avega pour lesquelles je nourris un immense respect, elles qui ont décidé de transmettre la mémoire des disparus durant le génocide. Celle d’une passionnée du discours et du récit, qui recherche ce qui peut se dissimuler derrière les mots et qui se permet donc, ici, d’émettre une série d’hypothèses, réfutables bien entendu, tel est le jeu du libre-examen.

Et c’est précisément la question du récit qui occupe l’esprit et le discours de Johan Swinnen. « Cet épisode du Rwanda est mal conté, témoigne-t-il. L’histoire est partielle, partiale, infectée de mensonges, de simplismes. On tombe dans le piège de la pensée unique où toutes les victimes se trouvent d’un côté et les responsables de l’autre. Nous devons mener un combat pour la vérité. » Son raisonnement s’inspire dès lors de son expérience, indiscutable selon moi, et de son vécu. Swinnen est un être de chair et de sang, comme vous et moi.

Swinnen est un diplomate aussi. Il tente donc de respecter une certaine équidistance par rapport aux protagonistes d’un conflit. Swinnen est un diplomate belge, il peut donc se prévaloir d’un rapport privilégié avec le Rwanda – paternaliste ou même teintée de colonialisme, me dira une amie rwandaise ; peut-être, je ne sais pas. Swinnen est un diplomate belge occidental, en effet. Il a pratiqué une diplomatie franche, confesse-t-il, n’hésitant pas à dénoncer des actes et des politiques abusives par rapport aux Droits de l’Homme, du côté du pouvoir comme de celui des rebelles.

Comment a-t-il pu vivre le « départ » des Belges du Rwanda suite au massacre de nos casques bleus ? Comme légitime, nous dit-il, à une époque où « chacun devait se farcir son Belge », selon les appels à la haine de la Radio-Télévision des Milles Collines mise en place par les extrémistes hutus. En revanche, il estime que la MINUAR – Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda –aurait dû rester sur place, malgré la faiblesse de son mandat.

Et comment a-t-il ressenti l’échec des efforts de la Communauté internationale qui a vainement tenté de concilier le pouvoir hutu avec les réfugiés tutsis qui exigeaient de rentrer au pays ? Et son échec personnel à harmoniser les points de vue, lui qui n’a pas ménagé sa peine, rencontrant tant le Président de l’époque, Habyarimana, et le chef des rebelles tutsis, Kagame, alors dirigeant du FPR rebelle ? Je ne l’ai pas vraiment perçu. L’interrogatoire nous révélera cependant, entre les lignes, par allusions successives, les réticences que nourrit Johan Swinnen à l’égard du Paul Kagame de l’époque comme de l’actuel Président.

L’Ambassadeur est en effet arrivé dans « un pays en paix, bien géré, un modèle de développement. » Bien sûr, des procès en cours visaient des journalistes opposants et la corruption sévissait, çà et là, mais dans l’ensemble, le Rwanda pouvait se vanter d’être « le chouchou de la Communauté internationale ». Ce pays a été confronté à « des risques de déstabilisation tragiques » face au retour des réfugiés tutsis, « surtout ceux du FPR qui se trouvaient en Ouganda ». « Dans un pays plein, surpeuplé, nous dit-il, il n’y avait pas d’avenir pour les réfugiés. » Cette explication m’interpelle car elle reflète l’argumentation communément développée – aussi ici, chez nous, maintenant – quand il s’agit de les accueillir. Mais surtout, parce que ces réfugiés étaient des Rwandais, Tutsis, certes, mais Rwandais. Ne pouvaient-ils pas rentrer chez eux ?

Une seconde difficulté se greffait sur la première : le pays devait être réformé et introduire le multipartisme, la démocratie. Dans ce domaine, des « progrès fascinants » ont rapidement été réalisés. Dans le même temps, la situation restait explosive, le Rwanda entrant dans un cycle infernal des agressions et des représailles, de la violence et de la vengeance. « A un moment, près d’un million de personnes ont été déplacées qui avaient dû fuir le FPR. »

Comme la plupart des analystes, Swinnen pointe les accords de paix d’Arusha, inéquitables vis-à-vis des Hutus, précise-t-il, comme à l’origine de la radicalisation de cette ethnie. Il souligne qu’aucune des parties ne les a suffisamment défendus. La création du mouvement « émotionnel et politique de résistance » – oui « de résistance » a-t-il dit – du Hutu Power en sera la conséquence. La Radio-Télévision des Milles Collines, une « radio de haine » souligne Swinnen, luttera contre le retour de la domination tutsie. Mais Kagame avait aussi une radio contribuant à la polarisation du pays, nous informera l’ambassadeur, toujours soucieux d’équidistance. Une véritable « hystérie collective » saisira le Rwanda.

Ainsi, Swinnen nous décrit-il des frères jumeaux et ennemis, agissant comme en miroir l’un de l’autre.

La situation ainsi créée amène Johan Swinnen à s’interroger sur les responsabilités. Et c’est là que, question après question, par faisceaux convergents, les indices semblent s’orienter vers une seule personne, même si l’ex-ambassadeur ne nous l’indique pas clairement. Je reprends ici certaines de ces questions :

« Dans quelle pièce avons-nous joué ? » se demande Swinnen. Je ne sais pas très bien ce que désigne ce « nous ». Est-il collectif, désignant les Belges ou les Occidentaux, majestatif ou de modestie, désignant Swinnen lui-même ? On devine, entre les lignes, que l’ex-Ambassadeur met en cause la sincérité du FPR de l’époque. « Le FPR ne pouvait pas être le champion d’un processus électoral, puisque minoritaire. » Il tenait pourtant, selon Swinnen, un discours très démocratique, contre la dictature en place. Qu’en est-il du Rwanda d’aujourd’hui ? se questionne le diplomate.

« Pourquoi tant de Rwandais sont tombés dans le piège de la radicalisation ? Qui y avait intérêt ? Y avait-il des agendas machiavéliques ? ». On retrouve là la question favorite des tenants des théories du complot : A qui profite le crime ? Et l’ex-Ambassadeur de souligner que le tribunal d’Arusha chargé de juger les génocidaires a conclu que Habyarimana n’avait pas d’agenda caché.

« Pourquoi le génocide a-t-il duré si longtemps ? Pourquoi celui qui l’a stoppé ne l’a pas fait avant ? » Et Swinnen de rappeler que Kagame a toujours été opposé à la présence de la Minuar sur place. Alors « pourquoi faire le procès de la communauté internationale ? »

Johan Swinnen insiste, il n’est pas négationniste. Il reconnaît le génocide mais « il faut s’en prendre aux véritables responsables. La justice doit être faite avec patience, avant qu’on ne trouve la vérité. »

Les responsables du génocide contre les Tutsis seraient-ils aussi les Tutsis eux-mêmes ? On reconnaît là aisément l’argument de la provocation. Justifierait-elle un génocide, un million de morts en cent jours ?

Mais, pour rappel, c’est d’une responsabilité individuelle dans un crime précis à une époque déterminée que devra juger la Cour.

***

Et qu’en est-il de Claire Beckers, cette ressortissante belge mariée à un Tutsi, sauvagement assassinée dès le début du génocide, et dont le cas est examiné par le tribunal aujourd’hui ?

Étrangement, le raisonnement tenu par l’ex-Ambassadeur à son égard s’apparente à celui tenu autour du génocide. Nous savons par sa sœur Martine qu’avant d’être massacrée, Claire Beckers a tenté, à plusieurs reprises, d’alerter l’Ambassade des risques qu’elle encourrait. Sans succès. Et on veut bien comprendre que les services diplomatiques, dotés de trop peu de moyens techniques, aient été submergés.

Johan Swinnen souligne le premier devoir du diplomate : s’occuper de la sécurité de ses ressortissants. Dès son arrivée, en 1990, il avait mis en place des listes complètes et un système pyramidal de communication afin que chacun puisse être averti ou contacter l’Ambassade en cas de danger. Chaque quartier avait son responsable. « Claire Beckers avait-elle averti le sien ? » questionne-t-il. « Claire n’a pas eu de chance. Combien de fois a-t-elle essayé ? » Swinnen a appris son assassinat rapidement. « Claire Beckers, je la connaissais bien, nous dit-il. Elle est venue me voir plusieurs fois. Je ne sais pas si elle avait des contacts avec le responsable du quartier. Elle était toujours très anxieuse, très inquiète. C’était une gentille personne. Elle a dit que son fils s’était enrôlé au FPR, à Bujumbura. S’en est-elle vantée ? »

Claire Beckers figurerait-elle parmi les responsables de sa propre mort ?

A cette question, je peux clairement répondre. Claire avait sûrement des raisons de lancer des alertes, comme on dit aujourd’hui, sur le sort réservé à l’époque aux Tutsis. Elle était bien plus qu’une gentille fille angoissée.

Et même si cela avait été le cas, aurait-ce été une justification ? Et en existe-t-il une pour ses voisins, tués en même temps qu’elle ?

Votre Excellence l’Ambassadeur honoraire, tout comme, dans votre témoignage, vous vous permettez de poser respectueusement des questions au Président rwandais, permettez-moi aussi de vous interroger : Existe-t-il une quelconque justification au génocide ?

Pour l’amour d’une soeur

Témoignage de Martine Beckers, partie civile

Impressions de procès (5) – Jour 6 (matin)

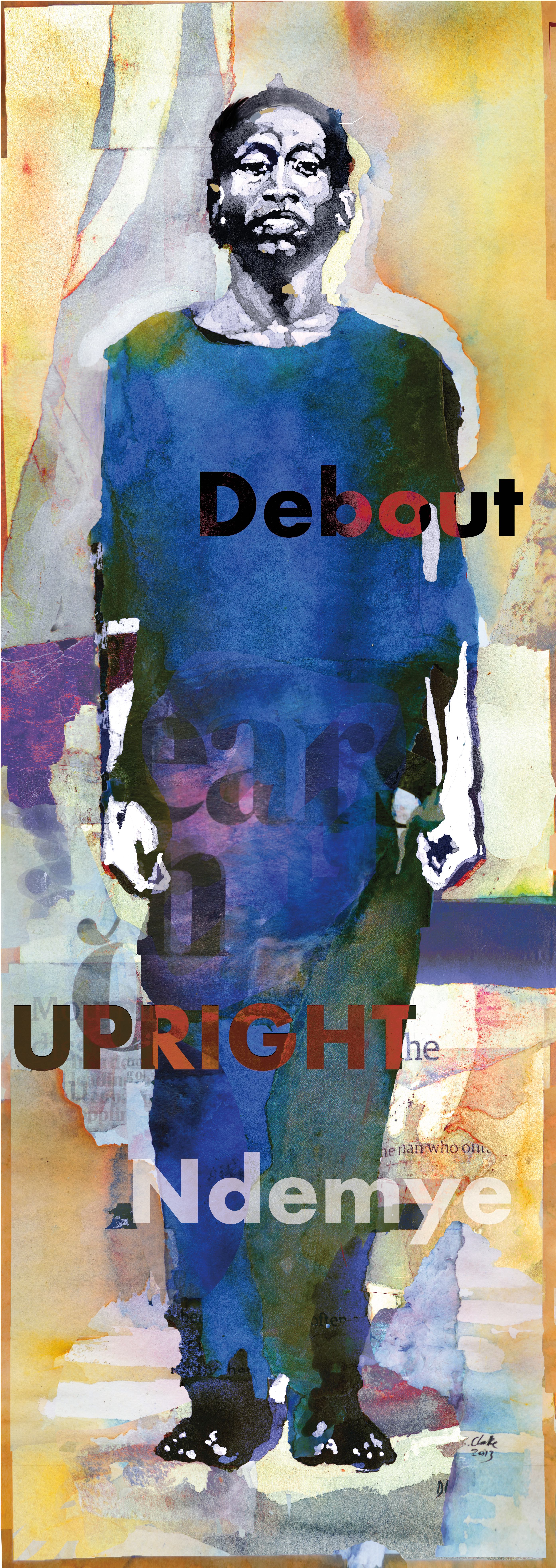

Elle est là, Martine Beckers, assise tout simplement. Assise, oui, mais debout intérieurement. Comme depuis le début de cette histoire, le jour où elle a senti le monde s’écrouler sous ses pieds. Une histoire improbable, finalement, pour cette femme née en Belgique qui a aujourd’hui 70 ans, et que rien ne destinait à se retrouver là et à narrer, encore, les mêmes événements.

En vingt-cinq ans de combat, elle a remué ciel et terre, ameuté la police, enquêté, mobilisé la justice, alerté la presse pour que cette cour se réunisse, enfin, et fasse la clarté sur l’assassinat sauvage de sa sœur. Vingt-cinq ans sans pleurer, sauf une fois, une seule, dans les bras d’une amie, lors d’une messe organisée par la famille. Pour la réconforter. La colère bloquait les larmes. « C’était monstrueux », ce qui était arrivé. Alors, plutôt que de s’écrouler, elle a préféré agir, chercher, insister, encore et encore, luttant sans relâche contre l’obscurité qui s’était saisie de sa vie.

Et donc, elle raconte.

Au moment des événements, sa sœur Claire – 46 ans – habite Kigali avec son mari tutsi, Isaïe Bucyana, et une de leurs filles, Katia, vingt ans à l’époque. Laurent, leur fils, a rejoint le FPR au Burundi en 1991, révolté par les injustices faites aux Tutsis. Et leur autre fille, Céline, vit avec Martine à Bruxelles : elle y poursuit des études. Sur place, Claire a accueilli deux enfants de la famille de son mari, qu’elle considère comme les siens : Régine et Emmanuel sont des témoins directs qui interviendront dans l’après-midi de ce 15 novembre.

Claire a fait sa vie à Kigali, elle se sent bien dans ce pays où elle habite depuis dix-sept ans, malgré les vicissitudes et la tension sans cesse croissante. Auparavant, Isaïe, ingénieur en construction, travaillait sur divers chantiers dans le pays. Mais l’insécurité grandissant, il n’ose plus laisser sa famille seule durant ses déplacements. Ils décident donc d’ouvrir ensemble un glacier – le seul de Kigali, tout le monde connaissait La Sorbetière, nous a raconté Martine avec fierté, lors d’une précédente conversation.

Martine et Claire entretiennent en permanence le contact : par téléphone ou par courrier. Ni Skype, ni mail, ni WhatsApp à l’époque mais des échanges fréquents qui nourrissent l’intimité des deux sœurs, renforce leur proximité. Entre elles se tissent les fils qui les relient désormais à jamais.

Martine se souvient parfaitement de leurs derniers coups de fil. Dès le 7 avril, le jour suivant l’assassinat du Président Habyarimana, quand les tueries commencent, Claire lui fait part de son inquiétude. Martine lui demande comment l’aider, si elle envisage d’être évacuée. Mais impossible de laisser derrière elle Régine et Emmanuel qui n’ont pas de passeport.

Le soir même, la maison est attaquée par des Interahamwe, les milices de jeunes à la solde du parti au pouvoir. Isaïe, qu’ils recherchent, se réfugie dans le « magasin », une pièce dans laquelle on stocke les réserves de nourriture. Leur foyer est pillé, la violence fait rage.

En partant, la soldatesque, furieuse de n’avoir trouvé Isaïe, accuse les Belges de l’assassinat du Président. La porte de la maison est cassée. La famille se réfugie chez ses voisins et amis, les Sissi, dont certains membres témoigneront également.

Le 9 avril à 9 heures, pour la dernière fois, Martine entendra la voix de sa sœur Claire. Une voix de panique et de désespoir, la voix de l’impuissance. Dans la journée, elle essayera encore de l’appeler, de contacter elle-même l’ambassade. Une autre de ses sœurs, Annie, parviendra à parler à Claire, à midi. Puis, le silence.

Le 10 avril à 8 heures, Martine sera informée de la mort de sa sœur, par une de ses amies. Elle ne la croit pas. Pas tout de suite.

En septembre 1994, Martine et Céline se rendent pour la première fois sur place, au Rwanda. Elles apprennent que Régine et Emmanuel sont encore en vie. Et un peu plus aussi sur le déroulement des événements. Se sentant menacée, la famille de Claire avait tenté de fuir, avec les Sissi, afin de rejoindre la Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda (Minuar). En vain. Interceptés avant leur départ par des miliciens, Claire et Isaïe seront exécutés en même temps que leurs voisins sur la parcelle des Sissi – en tout une dizaine de personnes. Ils ont été rapidement inhumés par des voisins sur place : les chiens mangeaient les cadavres. L’endroit est reconnaissable par un monticule de terre. Martine leur offrira une digne sépulture.

La suite alimente le procès auquel nous assistons aujourd’hui : Martine porte plainte, informe la police puis les juges d’instruction successifs au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête. Elle participe à la constitution d’un collectif de parties civiles où règne l’entraide et s’échangent les informations. Elle finit par apprendre que Neretse, que les voisins de Kigali lui avaient désigné comme l’instigateur de la rafle, habite à Angoulème, en France. Et la machine judiciaire s’accélère…

Martine évoque l’immense solitude qui l’habite depuis la disparition de Claire. A l’université où elle travaillait à l’époque, chacun compatissait, mais pouvaient-ils vraiment percevoir l’ampleur de la douleur qui l’habite ? Au sein de la communauté rwandaise des rescapés, chacun peut se comprendre sans parler.

« C’est horrible de perdre une sœur comme ça, vous ne pouvez pas imaginer », confie Martine à la Cour. « Ce que j’ai fait, je l’ai fait pour ma famille mais aussi pour tous les rescapés qui ont souffert et subi toutes ces injustices, ces monstruosités. Je serai contente quand tout cela sera fini. »